Por Oscar Cetrángolo* y Ariela Goldschmit**

En la Argentina, según los últimos datos disponibles, el 10,2% de los nacimientos (53.260 nacimientos) que se produjeron en 2020 correspondió a madres adolescentes menores de 19 años (DEIS, 2022), lo cual constituye un riesgo para la salud de esas adolescentes y un hecho que compromete enormemente sus trayectorias de vida y posibilidades de integración social a través del estudio o el trabajo. Este fenómeno se acrecienta cuando se observa la magnitud del embarazo no intencional: más 7 de cada 10 adolescentes de entre 10 y 19 años que tuvo un hijo en 2018 no había buscado ese embarazo, y, más grave aún, hubo casi 2000 embarazos de menores de 15 años (Ministerio de Salud, 2019[2]). En estos casos, por lo general más que embarazo no deseado, debemos considerarlos como resultado de algún tipo de violencia, muchas veces dentro del núcleo familiar.

La tenencia del primer hijo en la adolescencia se configura como un evento particularmente relevante, dadas las responsabilidades que conlleva y el impacto que tiene sobre otros hitos de transición, como la inserción laboral y la terminalidad educativa. Es, además, un factor crítico en la inequidad de género y muestra mayor incidencia en los hogares de menores recursos. Estas inequidades de género y de clase se exacerban cuando la tenencia de un hijo es no intencional. Por ello resulta relevante contar con un Estado que garantice los derechos sexuales y reproductivos a través de la provisión de información, insumos y servicios de calidad (FCE-UBA y UNICEF, 2019). Esa ha sido la función del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) hasta 2024.

En el marco de un proceso de ajuste fiscal indiscriminado que se está llevando adelante en diferentes áreas del gobierno nacional se ha anunciado recientemente la discontinuidad de las acciones llevadas a cabo por el Plan ENIA. En este caso en particular, la eliminación de la política pública no genera grandes ahorros al Estado ya que se trata de un plan que insume una escasa magnitud de recursos (0,002 % del PIB) y cuyo impacto final resulta sumamente costo efectivo. En otras palabras, los recursos que se termina ahorrando el Estado por los efectos virtuosos de la política, a largo plazo, compensan con creces las erogaciones que acarrea el programa. Ello estaría indicando que la motivación no es estricta o exclusivamente fiscal.[3]

Estas páginas buscan presentar de manera resumida los objetivos y el impacto que ha tenido el Plan ENIA desde su implementación en 2017 y hacer foco en cuáles son las acciones que han sido interrumpidas. Se intentará brindar argumentos y antecedentes para evaluar los efectos de la interrupción del programa. De manera general, se trata de llamar la atención sobre la necesidad de tomar decisiones fundadas en la evidencia.

Breve descripción del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia

El Plan ENIA surgió en 2017 por iniciativa del Gobierno Nacional, durante la presidencia del Ing. Macri, para abordar el problema del embarazo no intencional en la adolescencia en Argentina desde una perspectiva integral. Inicialmente fue bajo la jurisdicción de la Secretaria Nacional de Adolescencia, Niñez y Familia y, luego, con el cambio de gestión se mantuvo el programa y, a partir de 2019 pasó a la órbita del Ministerio de Salud. El origen del programa se basa en un profundo diagnóstico de la situación del embarazo adolescente, su impacto y consecuencias en las trayectorias de los adolescentes, así como también del relevamiento de distintos indicadores socio-sanitarios y sociodemográficos que permiten caracterizar la situación a nivel nacional y en las distintas regiones.

Se trataba de una política intersectorial llevada adelante por los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación de la Nación y, a la vez, interjurisdiccional ya que era implementada tanto por el Gobierno Nacional como por los gobiernos de 12 provincias que fueron priorizadas por la magnitud del problema y la capacidad de impacto de las acciones desarrolladas por el Plan. De manera específica, inicialmente se concentraron las acciones en algunos departamentos de cada una de las provincias del Norte y municipios de la Provincia de Buenos Aires, según el siguiente listado:

- Catamarca (Capital, Belén, Valle Viejo)

- Chaco (General Güemes, San Fernando, Chacabuco)

- Corrientes (Capital y Goya)

- Entre Ríos (Gualeguaychú, Paraná y Concordia)

- Formosa (Capital y Pilcomayo)

- Jujuy (Doctor Manuel Belgrano y San Pedro)

- La Rioja (Capital, Arauco, Chilecito y Rosario Vera Peñaloza)

- Misiones (Capital y Guaraní)

- Salta (Capital y Orán)

- Santiago del Estero (Capital, Banda, Río Hondo y Robles)

- Tucumán (Capital, Cruz Alta y Tafí Viejo)

- Provincia de Buenos Aires (Almirante Brown, General San Martín, Lanús, Morón, Quilmes y San Isidro).

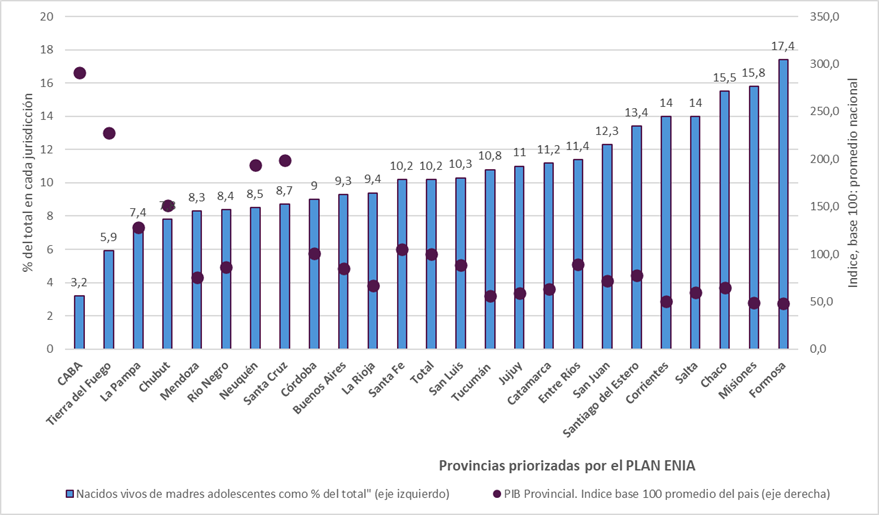

Se trata de las jurisdicciones con problemáticas más graves en materia de embarazo adolescente que, precisamente, suelen ser las de menor desarrollo relativo, como se muestra en el gráfico 1, donde se consignan el porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes en el año 2020 y la brecha de desarrollo según lo indica el Valor Agregado por habitante de cada jurisdicción expresada en índice con base 100 en el promedio nacional. Allí se puede confirmar la mayor gravedad en las provincias de menor desarrollo relativo que, en términos generales, coinciden con las jurisdicciones priorizadas por al Plan ENIA.

Gráfico 1.

Porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes en el total de nacidos vivos y Valor Agregado por habitante de cada jurisdicción, en índice base total nacional: 100

Fuentes: Elaborado en base a datos de DEIS, INDEC y Oficina de CEPAL en Buenos Aires.

El Plan ENIA fue un claro ejemplo de la necesidad de reordenar los programas presupuestarios ya que se constituyó, fundamentalmente, a partir de programas y dispositivos de política pública preexistentes, aunque otorgando una visión integral e integrada, enfocada específicamente en la población entre 10 y 19 años que habita en departamentos priorizados de las 12 provincias del país. Los objetivos y metas del Plan parten de los aprendizajes de los programas involucrados y de evidencia internacional sobre intervenciones costo efectivas en el sector y la población objetivo.

El plan apuntaba a resolver uno de los problemas clave para el desarrollo e inserción social de la población adolescente, que es la maternidad temprana y no intencional. Se encuentra probado que la maternidad temprana tiene impactos negativos sobre trayectoria de vida de las adolescentes, asociados a la deserción escolar, la inserción en mercado laboral y el acceso a trabajos de calidad (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y UNFPA (2019))[4]. Así, la maternidad temprana contribuye a la reproducción de los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud, y afecta la productividad agregada de los países. En consecuencia, se trata de uno de los mayores costos de oportunidad para la formación de capital humano.

En este marco, el Plan contemplaba entre sus objetivos lograr sensibilizar a la población en general y a adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, mejorar la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones, potenciar las decisiones informadas de las adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y el acceso a la interrupción del embarazo (IVE/ILE) en el marco de la Ley 27.610.

Primeros resultados del Plan

Las intervenciones del Plan ENIA se implementaban tanto en el nivel nacional como en las provincias mediante distintos dispositivos: las mesas provinciales intersectoriales (mesas EFTI) quienes elaboraban con los equipos nacionales los Planes Operativos Anuales (POA), asesorías en salud integral (ASIE) en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios (DBC); salud sexual y reproductiva (SSR) y educación sexual integral (ESI). En este sentido, la principal inversión del Plan se centraba en el presupuesto en RRHH profesionales que brindaban prestaciones educativas y de salud a la población adolescente (77,4% del presupuesto total), basadas en intervenciones probadas y en insumos de salud sexual y reproductiva (22,6% del presupuesto total). Además el Plan contaba con un sistema de monitoreo propio con indicadores de proceso, resultados e impacto que daba seguimiento continuo a las acciones desarrolladas.

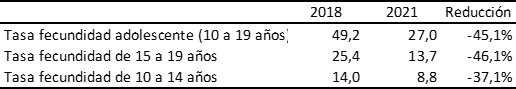

En efecto, en cuanto al impacto de las intervenciones desplegadas es posible observar cambios importantes en la tasa de fecundidad adolescente luego de la implementación del Plan, si bien aún resta un camino por recorrer (Tabla 1). La cantidad de adolescentes entre 15 y 19 años que tuvieron un hijo o hija se redujo de 69.803 en 2019 a 46.236 en 2021, donde 5 de cada 10 embarazos resultan no intencionales. En el caso de las niñas menores de 15 que fueron madres, el total pasó de 1.938 en 2019 a 1.394 en 2021 (DEIS, Ministerio de Salud). En este grupo, 7 de cada 10 embarazos son no intencionales y la mayoría es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.

Tabla 1. Cambios en la tasa de fecundidad adolescente

(cantidad de hijos nacidos en un año sobre el total de adolescentes)

En suma, podemos afirmar que el costo de prevenir un embarazo no intencional en la adolescencia resulta muy bajo comparado con los beneficios que genera para las adolescentes, las mujeres y la sociedad en su conjunto. Sin dudas, dejar sin efecto una política que ha probado su costo efectividad representa un retroceso. Las consecuencias de discontinuar las acciones del Plan repercutirán sobre la salud de las niñas y adolescentes y sus vidas a largo plazo. Adicionalmente, al señalar el escaso peso presupuestario que ha tenido el plan resulta inevitable evaluar la interrupción de este programa como una decisión indiscriminada con una fuerte componente de prejuicio ideológico-religioso.

* Profesor e investigador IIEP (UBA-CONICET).

**Docente de Finanzas Públicas en la FCE, UBA; Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-Baires).

[1] Esta nota toma como insumo las siguientes referencias: FCE-UBA y UNICEF (2019) “Estudio económico sobre el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia”, mimeo; y Ramos, S. y V. Isla (2024). “Embarazo en la adolescencia en Argentina y el Plan ENIA como respuesta”.

[2] Ministerio de Salud (2019b. Informe de indicadores seleccionados. Población 10 a 19 años. DEIS, Buenos Aires.

[3] Esta temática es abordada en UNFPA (2019) “Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Argentina. Implementación de la metodología para estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad adolescentes en países de América latina y el Caribe” – MILENA 1.0.

[4] Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y UNFPA (2019), Plan ENIA : recorridos, logros y desafíos.

Un comentario sobre “Los riesgos de abortar un programa que previene el embarazo no intencional en la adolescencia[1]”